現在、テンカラは世界的ブームと言える状況だ。

その根源は海外からもたらされ、逆輸入的に人気が再燃している。

人気の理由は様々だが1つとしてシンプルな道具仕立て、

竿、糸、毛鉤の三種で構成)である事も言えるだろう。

そのシンプルさが、山岳渓流を楽しむ方達には

背負う荷物を減らせるといった点で都合も良いわけだ。

さて今回は弊社テンカラ竿、

『天龍テンカラ風来坊』の開発秘話を明かしていきたい。

【発端】

以前より親交のあったF氏達との会話で、

テンカラ竿を復活させようという話となった。

長さは3m後半、調子は7:3で、8m程のロングラインを操れるのが理想だ。

レベルラインにも対応するのも条件である。

関係者を集めた開発会議は、釣り談義も含めて長時間に及んだ。

【松風という竿】

おそらく30年以上昔の竿になるのだが、

当時の取引先との特注で作り販売していた竿である。

松風(マツカゼ)と読む竿は非常に振り込み感に優れた調子となっており、

当時から釣りを楽しむ方にとって語り草ともなっている竿だ。

この松風の調子を見本に、現代の技術でアレンジしてみようと考えたわけだ。

【職人最後の仕事】

40年以上工場で竿を作り続けてきた職人が

最後の仕事として残したのが『風来坊』となった。(彼は2016年春、引退している)

以前に紹介した記事を参照下さい。 → 『職人の手』(2015年1月26日掲載)

前述の松風を設計した張本人であり、

数十年の時を経て松風の後継モデルを世に送り出すことになったのである。

イメージする調子が決まると開発は早い。

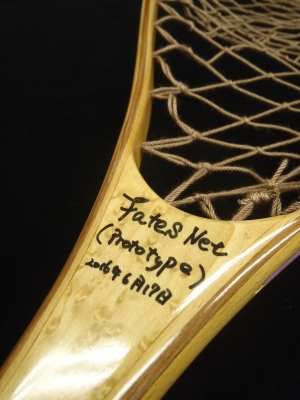

さっそく出来上がった試作品をF氏に送り、

実釣テストを繰り返しながら理想を求めていく。

数回のテストを経て、納得のいく調子に辿り着くことが出来た。

ここまでは、すんなりと進んだ。だが開発は簡単に進まない事の方が多い。

先ずは、デザインだ。

単純に分かれたのが『赤色』か『黒色』にするか?である。

緻密なマーケティングなどを行えば、

おそらく黒色に落ち着くのが一般的であったと思われる。

御多分に漏れず、黒色のデザインになることが濃厚であった。

だが、試しに全てを朱色に染め上げたサンプルは圧倒的な印象を残した。

初めて見た方も鮮烈で強烈なインパクトの強さを感じたと思う。

その存在感を見て「これで行こう」と即決した。

ネーミングにも紆余曲折があった。

名前には数パターンの候補が有り、

点数を付ければ70~80点程で何か物足りなさを感じており、

決め手に欠けていた状況にあった。

最初の話に戻るが、F氏との会話で

「遊び心があったネーミングが欲しい」と希望があり、

「風来坊なんか面白いんちゃう?」とも言っていた。

この言葉を思い出した時、既に心は決まっていた。

『天龍テンカラ風来坊』に決定した瞬間である。

発売にするに対して反対の意見も多かったのも事実だ。

何よりも国産であるが故に高額となるのは否めない。

市場に並ぶ竿と見比べてみると1.5倍ほどの価格であったため、

ニッチすぎる分野との見方が強かったのである。

だが、国産だからこそ誇れる内容の竿であった。

職人が一本づつ精魂込めた竿は口コミで人気は広がり、

気付くと1年先まで予約が入る程となった。

『伝統のテンカラを現代に』

日本古来より続く釣りは、進化していく。

Staff Funaki

JUGEMテーマ:フィッシング

コメント